proposée par Marc

Gamin – cinq, six ans ? – en sortant de la Ficelle, le funiculaire qui montait jusqu’à la place de la Croix-Rousse – chaque fin d’après-midi : le choc. Exactement comme si elle n’avait pas déjà été là la veille, l’avant-veille, et toute la semaine précédente… La vogue était là.

On débouchait à chaque fois sur le manège de chevaux de bois, somptueux. Maintenant, on dirait : un “manège à l’ancienne”. Je me souviens surtout du cheval dressé sus ses pattes arrière, le plus grand, très blanc, qui caracolait, sa crinière de bois au vent.

On débouchait à chaque fois sur le manège de chevaux de bois, somptueux. Maintenant, on dirait : un “manège à l’ancienne”. Je me souviens surtout du cheval dressé sus ses pattes arrière, le plus grand, très blanc, qui caracolait, sa crinière de bois au vent.

Et ma mère disait presque à chaque fois que c’était le manège de “la gentille”. La dame qui le tenait, avait des yeux clairs, un peu las, un teint fané, un peu pâle. Elle était plutôt grande, grande comme une cousine (la mienne, qui devait avoir quinze ans de plus que moi), des cheveux filasse (couleur ficelle…). Elle parlait peu, avec toujours cet air lassé de l’existence, qui troublait. Etait-ce la lourde manivelle qu’elle devait manœuvrer, aussitôt la horde joyeuse de bambins installés sur les selles, sanglés, les mains serrant la barre de laiton, le regard fixé au loin sur la ligne d’horizon… A elle la peine, à nous la joie, comme dans les romans pour pleurer, en attendant son train.

On devine qu’en face, de l’autre côté du boulevard, il y avait “la mauvaise”. Faisons court : son manège était beaucoup plus petit, étriqué même. Rien qui monte et qui descende, rien de fringant, rien que des petites autos vieillies de bande dessinée, aux pneus fatigués, qui tournaient en rond. Il y avait peu de monde. Etaient-ce les méchantes gens qui choisissaient d’y placer leurs méchants petits enfants ? La patronne avait, c’est vrai, un air dur, renfrogné, pas commode du tout, et quand elle actionnait sa manivelle, c’était avec un air de vouloir faire du boudin avec ses petits clients…

Mais quel charme de conte fantastique, à ravir et à faire peur, que cette histoire de “gentille” et de “mauvaise”. En tout cas, la “gentille” et la “mauvaise” nous remplissaient de bonheur et de crainte, en même temps, tout à la fois. Que vouloir de mieux ?

Un peu plus loin, sur le chemin de la maison, un pincement, au cœur, chaque jour : les autos tamponneuses. Elles virevoltaient, poursuivies chacune par une perche attachée dans le dos, qui léchait consciencieusement au-dessus d’elles, en faisant des étincelles, le treillis métallique électrifié. Tout cela, dans un vacarme magnifique, comme on ne parviendrait jamais à en faire de pareil à la maison, dans l’odeur d’huile chaude, le cambouis gras, pendant que des mécanos garde-chiourmes à l’allure de malfrats, un chiffon sale débordant de la poche arrière de leur salopette, couraient entre les bolides, semant l’effroi. Et dans les bolides, des filles… Des garçons aussi, aux airs de rockers, la tête inclinée dans les virages, fonçant à toute allure sur les autres voitures. Plus rares étaient ceux, généralement genre dandy célibataire, qui slalomaient d’une main experte en évitant les bolides. On semblait les négliger. Il faut dire que ce qui paraissait le plus rigolo c’était de brutaliser, culbuter, les autos où il y avait des filles… Tellement fort que leur tête partait brutalement en arrière et que, parfois, la nausée paraissait leur monter aux lèvres et les larmes dans leurs yeux bleus…

Un peu plus loin, sur le chemin de la maison, un pincement, au cœur, chaque jour : les autos tamponneuses. Elles virevoltaient, poursuivies chacune par une perche attachée dans le dos, qui léchait consciencieusement au-dessus d’elles, en faisant des étincelles, le treillis métallique électrifié. Tout cela, dans un vacarme magnifique, comme on ne parviendrait jamais à en faire de pareil à la maison, dans l’odeur d’huile chaude, le cambouis gras, pendant que des mécanos garde-chiourmes à l’allure de malfrats, un chiffon sale débordant de la poche arrière de leur salopette, couraient entre les bolides, semant l’effroi. Et dans les bolides, des filles… Des garçons aussi, aux airs de rockers, la tête inclinée dans les virages, fonçant à toute allure sur les autres voitures. Plus rares étaient ceux, généralement genre dandy célibataire, qui slalomaient d’une main experte en évitant les bolides. On semblait les négliger. Il faut dire que ce qui paraissait le plus rigolo c’était de brutaliser, culbuter, les autos où il y avait des filles… Tellement fort que leur tête partait brutalement en arrière et que, parfois, la nausée paraissait leur monter aux lèvres et les larmes dans leurs yeux bleus…

Eh bien, ce paradis infernal ne serait pas pour moi. Interdit. Rien à faire. Au moins dix ans de bagne à tirer avant la libération : le droit de se faire saouler de bruit, de chocs à assommer un bœuf, de l’odeur écœurante du cambouis, les mains agrippées au gigantesque volant de plastique, de quoi faire passer au rayon des trucs pour mômes le mât en laiton du cheval à la crinière de bois.

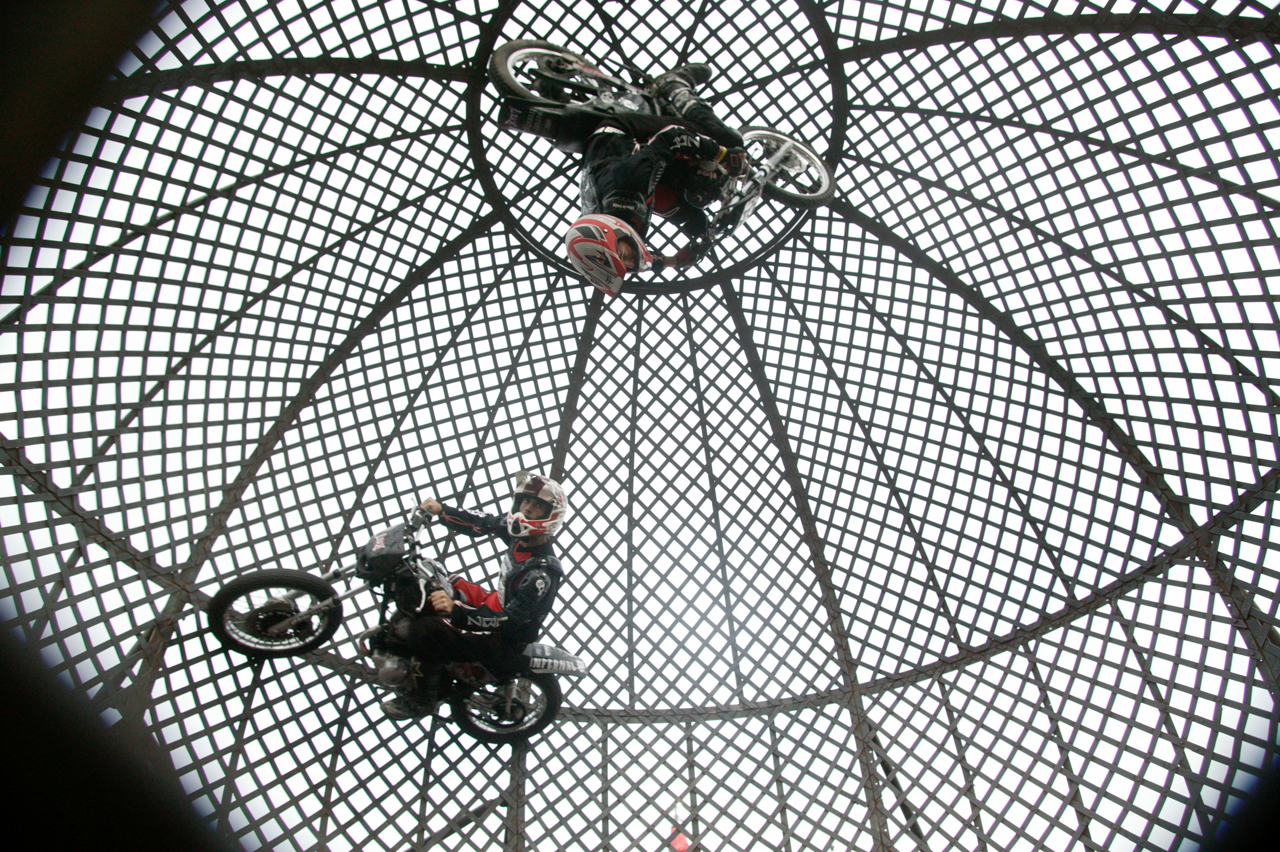

Quelques années plus tard, j’étais encore au purgatoire : je n’avais toujours pas droit aux auto-tamponneuses, et c’est l’Enfer à l’état pur qui est venu s’installer au début du boulevard : le Mur de la mort, puis l’année d’après, la Boule infernale.

Dans la pénombre, dans des tonnerres d’échappements terrifiants, des motards, l’air fatigué, enfourchaient des bécanes à moitié désossées, un chiffon en guise de bouchon de réservoir. Puis ils tournaient, tournaient, sur un haut mur de bois parfaitement vertical ou enfermés dans une étroite boule métallique grillagée. Ils s’élançaient en boucles, en loopings, seuls d’abord, puis à deux, se croisant et s’entrecroisant sur leur mur ou dans la boule de fer, avant de se laisser redescendre brusquement au sol, leur machine éructant un dernier rugissement tonitruant.

J’y étais allé avec mon père, religieusement : il m’avait confié que dans sa jeunesse, fan de moto, il avait arraché au patron du Mur de la mort local l’autorisation de faire un essai et que cela avait été l’angoisse de sa vie : pour monter pas de problème, on accélère et on s’élance tout droit jusqu’en haut de la paroi, à cinq ou six mètres du sol, la vitesse vous maintenant à l’horizontale. Mais ensuite, énorme angoisse, il aurait fallu couper les gaz et plonger : terrifié, il n’était pas parvenu à se résoudre à redescendre durant de longues minutes, sous les insultes du patron qui lui montrait le poing…

Une dernière image pieuse en forme de souvenir indélébile ? Le tic-tic-tic, que faisait le cliquetis de la grande roue de la loterie, actionnée par un énorme bonhomme. Devant lui, un seul client, et moi, le nez au ras de son comptoir. Le client, tout maigre, bien pâle et l’œil larmoyant, comme j’avais vu qu’on en trouvait dans les bistrots, venait de gagner une bouteille de vin blanc, ce que le patron annonçait à son de trompe dans son micro. Le gros bonhomme avait posé la bouteille sur le comptoir devant l’heureux gagnant, mais l’avait reprise au bout d’un moment pour la replacer sous son comptoir. Je décidai d’en prévenir le client larmoyant : ” Monsieur, monsieur, votre bouteille… ! ” Ce jour-là, j’ai appris le mot “dégage” . Le gros bonhomme venait de le prononcer à mon intention avec un air furibard. Je mis ensuite quelques années à réaliser ce qu’était un baron : le client larmoyant ne boirait pas de vin blanc supplémentaire, il n’était pas particulièrement chanceux au jeu, il était juste un compère, un baron.

Aujourd’hui, les parfums du cambouis, des vapeurs d’essence, du sucre cristal jeté en pluie sur les gaufres… me poursuivent, au rythme tendre du confiseur, qui étire et masse la guimauve sur sa barre chromée, avec mélancolie.

La vogue aux marrons : depuis plus de 150 ans en octobre on y déguste les premiers marrons de l’année et le vin blanc doux nouveau dit vin bourru !

La vogue aux marrons : depuis plus de 150 ans en octobre on y déguste les premiers marrons de l’année et le vin blanc doux nouveau dit vin bourru !

On a retrouvé le manège ‘Paris – Méditerranée’, longtemps installé sur la place de la Croix-rousse. Mon père l’avait ‘testé’ pendant son enfance puis ce fut mon tour. Disparu depuis plusieurs années il réapparaît… à Nancy. A voir la vidéo : https://youtu.be/66Q5LO0lDxQ

Dans mon anecdote, il n’y avait pas le manège des petits avions…

Je les avais oubliés…

Et maintenant ils reviennent, en escadrille…; ils me reviennent à la mémoire, en planant, avec leurs couleurs passées et leur parfum d’avant.

A 15 ans et demi je vendais des gaufres et de la nougatine dans la “moderne confiserie” (la roulotte devant la brasserie Jutard), les jeudis, samedis et dimanches après-midi, ce qui m’a permis d’avoir l’apport personnel pour acheter mon appartement à 18 ans et demi. Serait-il possible de faire travailler les jeunes collégiens, aujourd’hui ?!!

En rentrant de l’école de la rue Jacquard nous traversions avec mon frère et ma Maman, le boulevard de la Cx-Rousse pour rentrer chez nous. Chaque soir ma Maman nous offrait UN tour de manège, pas deux. Mais la dame qui tenait l’attraction s’arrangeait toujours pour que nous attrapions le pompon qu’elle agitait au bout d’une ficelle au dessus de nos têtes et ainsi nous avions droit à un tour gratuit.

Bien des années plus tard j’y suis retourné avec mes filles et ma Maman. Là, la dame du manège a reconnu ma Maman, et moi, vaguement. Et, du coup, même scénario, un tour payé, un tour gagné donc gratuit et aujourd’hui, 30 ans après, rien que d’écrire ces mots j’ai les yeux embués. Et quelle émotion de revoir le petit train ressuscité sur youtube : la petite Mamie avait une petite trompe en cuivre dans laquelle elle soufflait pour annoncer le départ de son petit train. J’y suis monté et 20 ans plus tard, mes filles aussi. Et combien de fois me suis-je réchauffé voire brûlé les doigts avec les marrons chauds dans le cornet en papier journal mais je n’avais pas droit au petit vin blanc qui était vendu avec…

Et la petite mamie qui tenait le petit train rouge et blanc à côté des balançoires… j’avais l’impression qu’elle avait 100 ans !! Mais mon manège préféré c’était les petits avions sur la place, mes enfants y sont montés et je pense que mon petit-fils y montera !!!

Que de souvenirs de la vogue de cette Croix-Rousse où je suis né… en 1960… Moi aussi j’étais un fan absolu des avions de la place de la Croix-Rousse et du petit train rouge Paris-Méditerranée ! Quant au “gros monsieur” de la loterie et sa roue qui tournait, je m’en souviens parfaitement.

Je me souviens des autos tamponnantes de la mère Michon, on l’appelait comme cela : on achetait des jetons et elle nous en donnait une pleine poignée ! ça c’était une personne sympa, on l’aimait bien.

J’ai les mêmes souvenirs que vous et certains manèges demeurent et ont plus de quarante ans…

Moi ma passion c’était les balançoires… le jeu c’était d’aller le plus haut possible (jusqu’à toucher le butoir) le plus vite possible !

Il n’y en a plus sur les vogues : dommage !

Super anecdote !

Je dois être un peu plus jeune. Je me souviens surtout de la chenille vers le gros caillou. Les filles criaient quand la bâche se baissait.

Les autos tamponantes et leurs étincelles. Les grands qui récupéraient les tickets de pare choc en pare choc.

Le voyage à la lune où j’avais une “trouille” d’enfer pourtant j’ai fait mon service militaire dans les parachutistes……

Les gaufres, les chiques, les barbes à papa, les marrons, la guimauve.

Je vois que cette vogue nous a tous “marqués”.